撰稿人:張宇忻

審稿人:林志泉

前言

「林場學校」是由大學plus計畫支持的專案課程,希望帶領學生進入場域,藉此探索、發展大小場域間,相互開放的永續教育模式。大場域就是宜蘭的農村、部落;小場域則是學校的教室。本次課程內容聚焦在「疫情下的部落」,並「以戲劇作為方法」,去重新詮釋田野關係的互動和意涵;也希望帶領大小場域,透過線上互動,嘗試共同發展出『生活博物館』的概念。

根據不同層次的目標,林場學校課程中也特意安排了不同的授課、實作模式。首先 1) 專題演講分為「原住民當代議題」與「調查與再現方法」兩個主軸,以增進同學們對當代原住民議題的了解,並學習各種和田野互動的技巧與方法。2) 線上的戲劇工作坊、3) 場域互動環節,則讓同學們設計並實際操作一套能在線上和場域互動的戲劇方案。而最終大小場域的課程成果(疫情下的部落生活策展之於南澳高中原專班、田野方法實踐之於台大學生),將會透過 4) 線上展出、5) 經驗交流會,得到轉譯和收攏。

而林場學校的主要開課老師,D-school的計畫專案教授陳懷萱,近年透過開設場域合作的課程,剛好累積了一些進入宜蘭大場域的互動經驗。懷萱老師發現宜蘭泰雅族人的生活,跟土地、作物之間有很密切的關係,因此特意邀請台大城鄉所的舒楣老師來和同學們分享,遷移與農耕作為原住民族與土地連結的重要形式,屏東北部的魯凱和排灣社群,在莫拉克風災後,面對哪些挑戰、又如何調適?

舒楣老師分享的內容架構,主要可以分為三個層次。首先是說明台灣原住民族在殖民歷史中,因治理目的而推行的移動經驗;第二部分則是轉而關注屏北地區原鄉在莫拉克災後的遷村經驗;最後老師則是透過農耕的實踐,進一步帶領同學去檢視「移動」之於原住民族文化與生計的關係。

從山地到山腳:殖民治理下的遷移經驗

為了讓聽眾了解屏東一帶原住民的移動經驗,舒楣老師首先提起斜坡之於排灣、魯凱兩個族群的重要性。排灣和魯凱族人都自稱為kacalisian,也就是「真正住在斜坡上的子民」。斜坡對他們而言,不只是特定的地理位置和空間意義,更承載了他們農耕、勞動的經驗以及世代傳承的生活哲學。

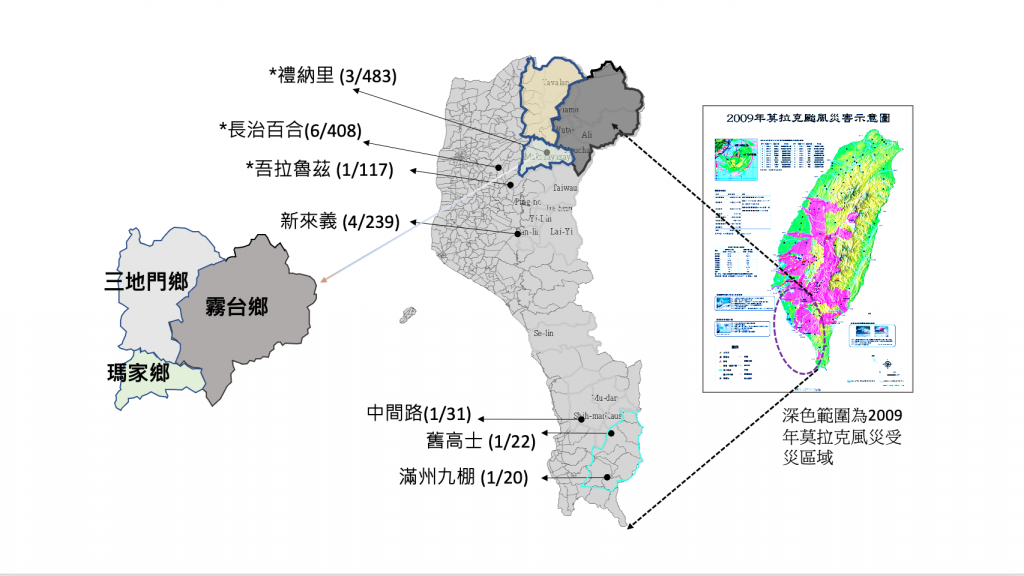

屏東境內的排灣族、魯凱族,雖然普遍都有居住在山坡地區的歷史,也不少部落在莫拉克風災後經歷搬遷,但舒楣老師的研究計畫主要聚焦於屏北地區,包含:三地門、瑪家、霧台三鄉鎮的部落。

資料來源:講座簡報

回顧台灣原住民族的遷移經驗,大概可回溯至1930年代。講座中援引了葉高華老師(2017)對於排灣與魯凱兩族七十年來移動軌跡的詮釋:「從山地到山腳」。之後的國民政府也延續了類似的治理思維,鼓勵原住民往海拔較低的地區遷移。

講師也提醒,殖民過程其實是多層次的發生。原住民搬離原居住地的過程,對於執政者而言,族人就是一個文化需要被改造的他者。以禮納里為例,大社、好茶部落,都沒有經歷過日治時期的集團移住;瑪家部落在國民政府時期,即有部分族人遷至平地;好茶也在國民政府時代經歷過遷村,但在莫拉克風災後個村落被土石掩埋,尤為諷刺;而大社整個部落則是在莫拉克風災後才遷移。

從日治時期的集團移住開始,經歷了七十多年的時間,族人除了生活環境的改變,許多部落在現代政治的行政系統下也經歷了合併。舒楣老師認為這些移動經驗,跟台灣所經歷的殖民治理有絕對的關係,是一個「可視化」的過程。

災後需要重建的不只是家屋

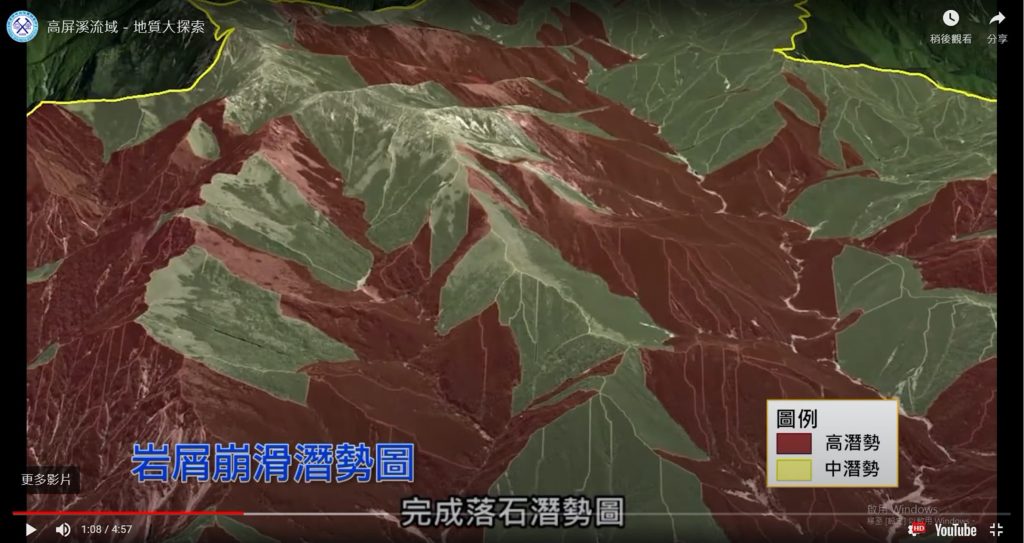

資料來源:中央地調所

「斜坡上的人」這樣的稱呼,反應了斜坡對原住民生活的重要性,是比較文化層面的認同。然而客觀條件上,斜坡即是一種相對脆弱的地形。這樣的地形條件,延伸出「山林是珍貴的,居住於此的原住民要肩負起保護的責任、不能濫墾濫伐」的片面概念,在災後也被不斷複製,政府也因此主張原住民應該要搬遷下山。

災害不是突然發生,而是一個動態的過程,根本原因、動態壓力的累積造成不安全的狀況,以至於面對危險(hazard)時災害(disaster)的發生。更進一步說,把災害自然化稱為「天災」,是不夠精準的!忽略了社會脈絡之於災害的影響,如:人口密集、人口老化、政治角力……。另外講師也強調災後「重建」的說法,其實太過固著,好像一切都要恢復到災前的狀態,這在實務上幾乎是不可能的。族人的災後調適能力當作一個動態過程,則「韌性」似乎是較貼近的概念。

莫拉克風災後,很多部落經由重建會、政府、民間團體的援助,遷居到所謂的「永久屋」,包含同時容納魯凱與排灣族人的禮納里,以及同時涵括六個部落的長治百合。「永久屋」這個名稱乍聽之下,彷彿可以讓受災的族人就此安穩生活,不過執政者對於族群文化的片面理解、講求績效的思維背後,其實忽略了族人在生計滿足與文化實踐面向的需求。災後調適應是一種動態的過程,當政府跳過中繼、追求一次到位,無怪乎災後適應的問題在接下來的幾年不斷浮現。

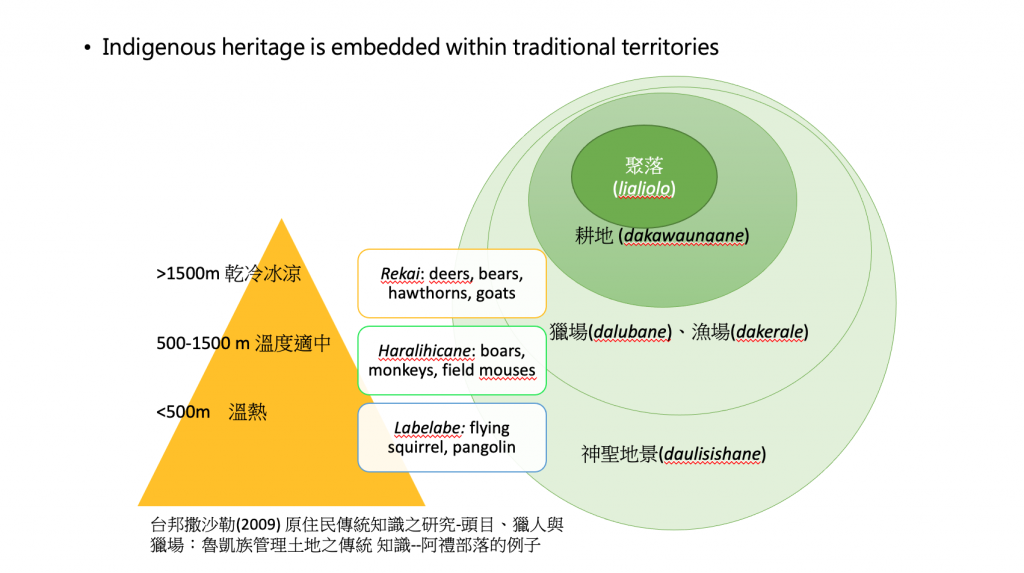

其中一個問題的根本,就是空間規劃者對於原住民族文化的不熟悉,又忽略族人日常生活實踐上的各種土地利用需求。包含政府在內,很多人對部落的想像跟理解都只停留在聚落、家屋,但忽略了耕地、獵場、漁場、神聖地景等具有信仰意義的傳統領域。這也就帶出了為什麼在災害脈絡下的遷移,會產生那麼多的問題。「因為我們都只關注在家屋,但山頭、獵場沒辦法搬。」舒楣老師以一句話,道出族人在搬遷後所面臨的無奈。

資料來源:講座簡報

從(紅藜)傳統作物產業化過程,重新思考韌性的意義

就沒有遷移經驗的排灣族大社族人來說,環境改變為文化實踐、經濟勞動,都帶來很大的衝擊。而生活區位改變所造成的氣候差異,對於農耕活動的影響更是不可忽視。

『魯凱』(Rukai)這個字的原意,指的就是住在寒冷高山的人,對於搬遷到位於長治百合基地的魯凱族部落而言,平地氣候是很難以適應的。水氣不足、缺乏朝露,加上氣候悶熱,許多傳統作物到了平地都長得不好,灌溉設備與技術顯得在此便更為重要。

然而莫拉克風災後,屏東縣政府便輔導原鄉成立農業產銷班,以特定的農作物作為災後重點發展產業。不過政府忽略卻忽略了,如果將農業作為災後生計產業,那耕地資源從何而來?

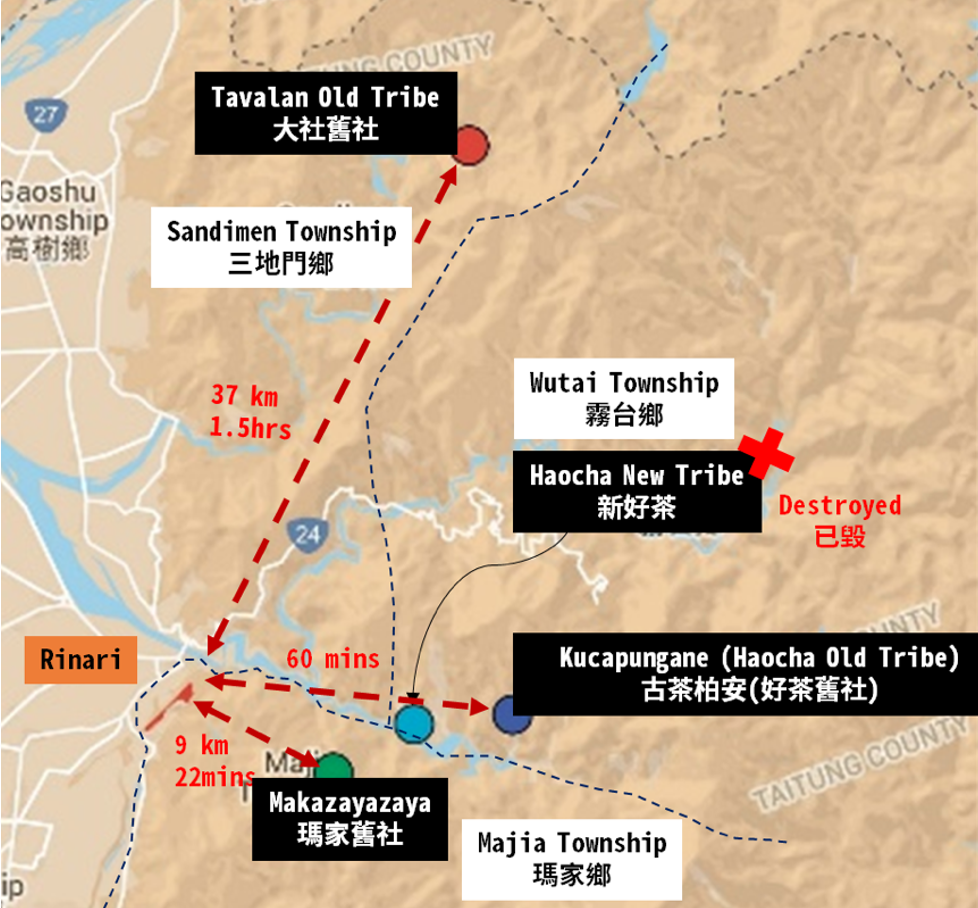

以禮納里為例,部落和原居地的距離是很遙遠的。永久屋和大社部落原鄉的直線距離就37公里;而新好茶部落被土石流掩埋後,族人的可耕地也大量流失,只能靠徒步回到更遠的舊好茶。這樣的客觀條件,也使得回鄉耕種,對於不少部落來說,只是一個不切實際的想法。

資料來源:講座簡報

對消費者來說是新興超級食物的紅藜,其實是魯凱與排灣族的傳統作物。紅藜的獨特定位,也使得族人在其產業化過程中,面臨更複雜的困境。紅藜過去在排灣和魯凱部落,主要的功能是作為釀小米酒的酵母,所以族人不會、也不需要大量種植。然而隨著紅藜的營養價值被發現,各種紅藜的加工食品不斷推陳出新,在部落內也引起世代之間,對於傳統作物的應用產生矛盾與爭執。

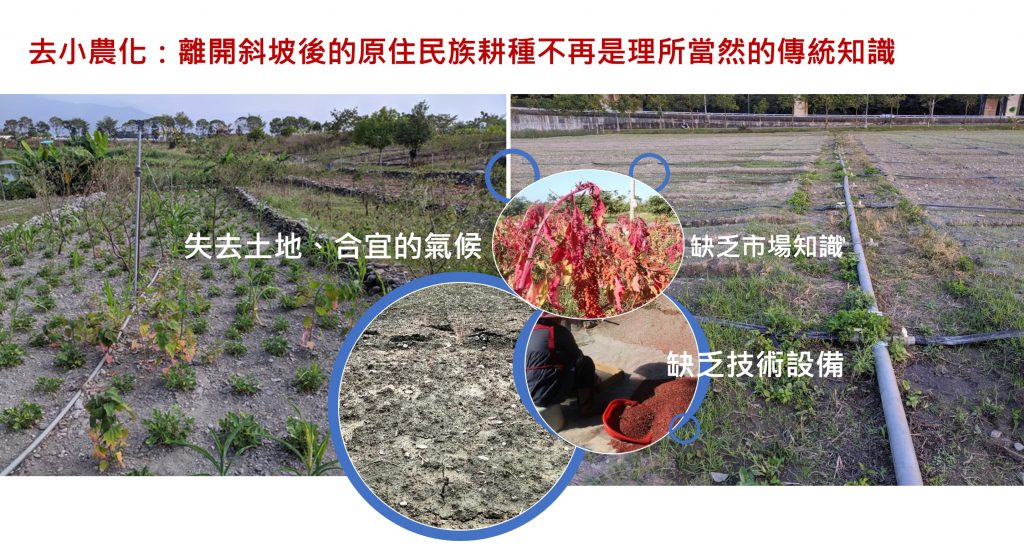

除此之外,在災後離鄉耕耘的脈絡裡,產業化為前提的目的,使得傳統作物生產不傳統。講師也從商品化的競爭關係中,更深入觀察到社會關係的鏈結與排除,以及去小農化的現象。

所謂的去小農化,指的是多數品牌和消費者將原住民生產者,貼上小農的標籤,並透過契作來提升作物品質與售價。契作看似給族人保障,但太過浪漫化的想像,反而本質化 [1]了我們對原住民農業生產者的理解,忽略契作背後複雜的公司部門關係、所需的可使用耕地資源、田間管理方法……有太多的規範及門檻,能真正參與的小農其實十分有限的。

且紅藜作為原住民族的傳統作物,其商品化進程,其實可以參照坡利維亞藜麥的經驗。隨著藜麥受到歐美市場的注目,當地的原住民成為重要的生產者,但藜麥進入商品化市場,卻形成生產者自己消費不起的矛盾狀況。

回歸屏東原鄉的紅藜產銷,為了因應快速變化的市場,族人仰賴各種生產組織。然而以產銷整合為運作前提的組織,在家族、教會網絡等其他社會關係的互動下,要有效運作也非易事。同時田間實驗也有太多無法掌握,承擔摩擦的成本太高。

資料來源:講座簡報

莫拉克風災過去十二年了,族人們還在適應從斜坡到平地的生活。講師建議應該藉著族人的調適實踐,重新去檢視什麼叫災害,它其實是累積的過程。與其將災前、災後劃分為光譜兩極的狀態,不如去思索與災共存的可能。

[1]本質化指的是認為一實體有些本來就具備的特質,這樣的思維往往會讓我們忽略個體之間的細微差異以及能動性。在此對原住民農業生產者的本質化想像,具體可能包含認為原住民的農業生產環境天然無污染、實踐的是原住民傳統耕種知識與技術、一但有契作意願就能順利和通路或品牌合作,且生計會因而獲得改善……。

化危機為轉機:反而帶你走上另一條路、開啟不同對話的田野限制

活動來到尾聲,在講座中分享的研究主題、田野經驗,也得到許多同學的共鳴。有參加的同學特別關心原鄉農業發展的可能性,好奇部落內外是否存在不同的想像?而輔導政策的適宜性,又該如何被重新檢視?

講師回覆與分享莫拉克風災遷村後,族人必須同時面對空間區位、氣候條件、農耕技術等條件的改變和相互影響,使得傳統作物的產業化之路,並不若想像中容易。當農耕與日常生活所需的成本倍增,觀光旅遊能否作為問題的解方、帶來更高的經濟受收益?這在部落族人間也帶出各種討論聲浪。

在田野中也觀察到,部落中主要從事耕種的勞動人口,其實是50-80歲的中高齡長輩。對於這些長輩而言,更多時候農耕是為了餵養家人、維繫祭儀,也因此長輩對於產業化的焦慮,並不若外界或年輕世代。舒楣老師認為,或許這反而另一種韌性的體現。同時提醒,一鄉一特色的政策需要被重新檢視。尤其在災後的脈絡下,與其大力鼓吹原鄉族人投入特定作物的生產,作為新的生計來源,不如協助族人進行更細緻的資源盤點與規劃。以屏東的經驗為例,為了讓原鄉作物規模化生產,許多產銷組織在缺乏耕地的情況下,只能轉而向國營企業承租大面積土地。而國有企業的土地資源從哪裡來?是否位於原住民族的傳統領域?承租的機制為何?其實都應該被重新檢視。

另外一位在原鄉部落參與傳統作物復育工作的同學,則焦慮於自己身為漢人的身份,在田野過程中若被質疑,該如何應對?希望同樣身為漢人研究者,但已有豐富田野經驗的舒楣老師,能夠分享自己的觀點。

相較於研究生,講師坦白地分析,因為自己的研究背後有團隊的支持,成員們有不同的族群身份、性別,較可以避免研究者身份背景、觀點太過單一的問題。然而舒楣老師也提醒,族群身份並不一定是田野過程中,唯一會遭遇的焦慮。例如族人就很希望舒楣老師能告訴他們:紅藜要怎麼樣才能種得好、賣得出去。有時受訪者對研究的不同想像和期待,反而才是研究者必須面對的另一種壓力來源。

而最後也邀請之前的計畫共同參與在地夥伴嘎西,來和大家分享不同的觀點。嘎西是排灣族人,雖然在部落有緊密的家族網絡、豐富的生活經驗,但也因為計畫的田野工作,才能他有機會更細緻地參與、記錄下部落當代的產業變化,過程中看到更多的調適跟改變。嘎西也提醒就要投入林場學校南澳部落田野工作的同學們,不需要太過焦慮於自己的族群身份或缺乏田野經驗。很多時候不同的族群視角,反而能帶來更立體的觀點、創造更有趣的對話。

黃舒楣老師當天所分享的屏東原鄉紅藜產銷議題,與林場學校同學即將互動的宜蘭南澳的泰雅族部落田野,在族群、地緣關係、農業產銷的條件上或許不甚相同,但農耕、食物作為族人和土地建立關係的中介,講師的研究經驗的確提供學生們一個如何從食物或勞動,來窺見部落生活變遷的視角。