撰寫人:王友璿

審稿人:李橋河

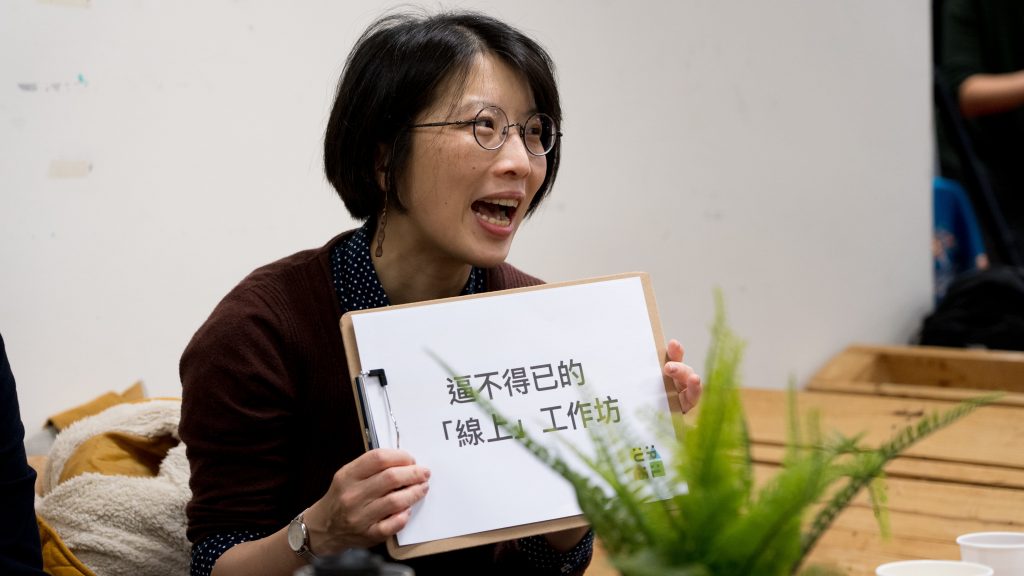

「你覺得鏡頭往哪裡拍攝比較好?」一走進卓越大樓509室,大助教橋河便向我徵詢意見。書桌上放著腳架、鏡頭、360度收音麥克風、筆電,我身後甚至還有一面大背板,我彷彿走進一間直播攝影棚,而不是一門大學課程。我們試著登入第一堂課程的「全班Google Meet」,測試著鏡頭廣角的範圍與收音品質。等等十點一到,透過這虛擬會議室,每位學生的宿舍、客廳即成為演講堂,我們身處的509辦公室也成了一間沒有學生的教室。如同前兩篇文章所說,田野工作是一門關乎溝通的工作,不僅以言說互動,同時還包含眼神、肢體等感官線索,那麼當師生之間只剩下電腦螢幕,該如何遠端教授仰賴感官經驗的做學方法?本文將是一篇線上田野工作坊的幕後花絮,從預先準備、課程進行到反思,逐一揭露打造線上田野課程的過程。

預備成為千手直播主

事實上,這並不是田野工作坊第一次以線上方式授課。108-2(2020年4月),在充滿變數的Covid-19病毒正擾動人心時,為了遵循台大「修課人數60人以上,即遠距教學」的防疫準則,老師們決定將實體授課的田野工作坊改為在線上進行。2020年末,臺灣疫情逐漸趨緩,原先規劃回復實體授課的期待,卻在2021年一月爆出部桃群聚染疫後不得不再次落空;在謹慎考量之下,只得搬出線上田野工作坊2.0,教師群與助教們將再次當起千手直播主,一邊講課、一邊注意學生、一邊筆記、一邊調整音量⋯⋯。

當課程轉為線上授課,為了使一切流程順暢,備課時間倍增、程序也繁複許多,而原先預計放在加退選結束當週的實體開課安排,更為各時程的緊迫又再加劇了重重挑戰。所有上課將用到的素材都組織在NTU Cool上,在授課課程表中,大助教橋河特別標出「全班Google Meet」、「小組Google Meet」與「同學Google Meet」的時段,方便所有參與課堂的人區辨。就像過去在跑堂上課一樣,只是教室的地點從實體空間,轉為不同組的網址,同學們從用雙腳跑堂,變成用雙手移動在不同虛擬教室之間。在課程開始之前,五位助教已經事先以google帳號開設不同的小組Google Meet與電子白板Jamboard,前者為主要討論授課的空間,後者則為視覺化學生激盪「提問」、組織觀察材料的平台,透過虛擬便利貼將組員們的意見凝鍊,成為一共同編輯的簡報。除了此兩個主要上課的虛擬空間外,各助教也開設Line群組,作為與同學聯繫的管道。當課程開始,助教透過Line宣達注意事項,並將預先複製的Google Meet網址貼給組員們,原先「踏入教室」的動作,被拆解成一系列手指運動。看似混亂的不同平台,其實各司其職。同學回饋表示,「小組討論框框時段就像大堂課之餘的休息,可以喘口氣。Line也不會干擾上課,因為那就是提醒我們時間到了該上課了!」若以實體課比擬,NTU Cool像是學校、Google Meet是教室、Jamboard是黑板與投影幕、而Line就像鐘聲一樣,四者是組成一門線上課程不可或缺的基礎建設。

有了授課平台後,授課內容該如何搬進螢幕中?此次上課內容分為預錄與老師直播講授兩種。首先,感官紀錄與訪談都由教師群事先錄製影片放置NTU Cool上,受邀分享「田野裡的真實人生」的易安與承毅老師也分別自己錄製了podcast與keynote簡報影片,將數位檔案交給課程籌備團隊,而「田野倫理」的聿修與宇忻則與伯邑老師一起在卓越大樓506錄製podcast,在兩支麥克風與大綱的協助下,耗時45分鐘完成。這些預錄好的線上媒體資源,讓同學免於在冗長的線上課程中耗費心神而失去專注;同時,由於同學事先預習了影片與音檔,上課的時間則可以用來與講者對談為主,在直播講授中花更多時間深入交流。在消化錄製內容後,同學透過Google Meet舉手提問,以文字留言或開啟麥克風講述的方式,與講者立即互動。除了在講者分享與學員交流之間製造出的時差外,原先由各助教帶領學員至特定場域進行「觀察」作業的實作練習,在轉為線上化後,則是安排學生事先各自至指定地點完成作業,透過同學們與助教異時同地的場域實察,試圖解決線上授課無法帶領同學、又須聚焦討論內容的兩難。此次「事先預習、上課時間發問為主」的上課方式,意外讓授課老師們發現了更有效率的課程編排,期待著未來恢復實體上課,也可以好好善用這些意外累積下來的線上教材,透過預先講授課程加上實體互動來設計課程的規劃,將面對面的上課時間聚焦在解決學生問題與小組討論中。

跨越螢幕的感官互動

至於第二種授課方式的直播講授,無論是老師授課或是助教帶討論都是線上授課最具挑戰的部分,使得老師與助教都努力思考著,隔著螢幕究竟該如何與學生產生連結?線上授課往往需要明確指令來引導雙方專注於彼此,於是在開場之時,老師與助教即提醒同學們將麥克風關閉,且開啟鏡頭。前者為了減去周遭雜音,同時作為場控的第一步;後者則是讓所有學生看見彼此,首先營造了共同參與的氛圍。而開始直播後,由於多了麥克風、網路、喇叭等等技術條件的介入,老師們需時時留意著自己的聲音,包含音量控制如何避免爆音,或是語速漸快進而淪為個人獨角戲。

在過去的實體課程裡,老師們在進行「觀察與紀錄」課程時往往特別提醒同學「打開五感」的重要,也就是在進入場域後,不能只透過雙眼(視覺)描繪所見,諸如聽覺與嗅覺、甚至觸摸質地的感受,同樣也都是重要的資訊;而現在轉為線上授課後,除了口頭叮嚀開啟感官的重要之外,懷萱老師也在課前設計了「音景(soundscape)小測驗」的實作練習,請同學透過音訊判斷聲音出現的場景。在沒有任何視覺提示之下,聲音將引導同學在腦中想像出一個生活實景,即便無法帶領學生實際至場域進行開啟五感的訓練,數位音檔的輔助也讓同學在視覺的缺席下,更加留意聲音線索的重要。事實上,視訊授課本身也可說就是一種專注於聲音的訓練。當眼神與肢體等視覺元素因為畫面延遲而削弱,參與者必須加倍專注於唯一的聲音訊息,但也因為更加聚精會神帶來疲憊感,使得坐在電腦前兩天的線上授課並不比實體授課輕鬆。

到了小組討論時段,學生們各自將臉面向電腦鏡頭,而非如面對面討論那樣專注於他人的雙眼,不免雙頰僵硬、兩眼板滯。同在一個視訊群組中的組員們,往往無法判斷對方的身體語言──「他要說話嗎?」「我什麼時候可以插話?」「他停頓了,是代表講完了還是正在思考?」──不同於看見對方肉身,可以從專注的眼神、游移的雙手判斷發言的念頭,視訊討論時少了許多可判斷同儕的肢體線索,這或許正是遠距學習的困難之一,亦即與同儕互動的疏離,以及當關掉視窗後,便切斷與同儕的關係,難以形成如參與實體課程般產生更多的互動。

肉身不在場造成的困難,在進行「訪談」課程與練習時更為凸顯。在過去實體課教授訪談技能時,懷萱老師與怡伃老師設計了許多小活動,讓學生了解人際互動中的小眉角──例如學生兩兩一組,用手機錄下對方講話的神情,再將影片交給對方看;此舉讓同學看見「正在談話的自己」,究竟有哪些臉部表情與姿態。不經意地皺眉、過度用力的嘴角,都是在對話時可多加留意的。轉為線上授課後,老師們要求同學們錄製互相訪談的過程,並擷取片段交換觀看,同學將看到自己訪談時的神情,即使作為訪談者,檢視自己「傾聽」時的樣貌,發現到沈默時也充滿著微小的臉部表情變化,這些隱微的變化也將構成互動的一部分。

不僅如此,過去同學是在教室兩兩一組進行訪談練習,老師得以「偷聽」學生訪談情形,紀錄著訪談過中的趣聞;改為線上授課後,學生的訪談練習改由在點對點的加密視訊視窗進行,老師再也無法潛入偷聽,也少了可以拿來直接提點同學的上課素材。因此,懷萱老師與怡伃老師於是直接在講課開場之時,向班上同學進行一次訪談示範,再以此現場訪談作為範例,逐一向學生解析訪談中的dos and don’ts。正如同訪談常常需要先找尋一個雙方的共同話題一樣,透過現場訪談作為範例,也成為老師與遠端學生們一同開展課程的素材。

Go Virtual, Stay Actual

在結束兩天的線上課程後,授課團隊於4月9日舉行了「田野Buffet」,讓學生與老師走出螢幕在506室餐敘。老師與助教們挑選各自的「田野歌單」繚繞於空間中,透過旋律與無以名狀的氛圍,勾起他們重回田野現場的記憶。餐點放置在長桌上以微火加熱,香氣緩緩勾引著大家的味蕾,眾人不禁執起餐盤享用美食。同學與老師們圍繞在桌邊,在味覺與聽覺多重享受下,不再像線上授課那樣受限於螢幕而身體僵直,彼此道出此次授課的甘苦與感悟。熱絡討論的嗡嗡聲,逐漸填滿506室,田野歌單中那些他人唱的歌已經成為配樂,田野工作坊參與者的聲音,才正是貫穿「田野Buffet」的主唱。

虛擬教室能跨越空間疆界,不論身在何處都能汲取知識,與田野工作相像──學習,也不再限制於實體教室中,走入社區、走入部落、走入機構,何處不是教室。

然而,我們可能只仰賴線上授課嗎?為何又需要「田野Buffet」讓師生面對面侃侃而談?線上會議視窗可容許數百人參與,相較找尋一間大講堂,線上授課彷彿可以容納更多學生,使更多人擁有學習機會。但如同前述提及實際授課情形的困難,包含相隔螢幕如何使學生保持專注、在少了面對面的感官刺激後該如何傳授互動技能,都需要更多教學資源投入,也需要助教們以小班制的方式帶領討論,透過同儕彼此激盪、互助讓學生更加投入課程。此外,虛擬教室對於軟硬體的需求更嚴格,從電腦性能、網路流暢度、耳機與麥克風品質、有無Google企業帳號、周圍噪音與光線,甚至是跨校選課時課程和教務系統的相容與否,無形之中都形成篩選「誰能修課?」的條件,技術問題層層立下了學習的藩籬。原先認為可以即時互動的會議視窗,正因著科技產生時間延遲。像是進入「全班Google Meet」時需要由創立會議者一一按下審核鍵,在點擊與等待間於是產生時差,即便差距些微,已經讓學生聽課的起始點不同;或是因為網路不穩造成影像與聲音不一致,同樣也減緩了學習效率。作為一位紀錄線上授課的旁觀者,更發現到線上授課另類壟斷了知識。當我試著紀錄助教們與同學的討論,卻發現不得其門而入,在沒有接上耳機的情況下,只能單方面聽見助教們的回應,整間教室僅迴盪著助教的聲音,其餘是一片靜默。資訊被箝制在電子迴路中,若路過卓越大樓五樓的人們,很難發現走廊書聲朗朗,取而代之的像是幾間網咖包廂,玩家們各自專注於自己的螢幕、耳機與麥克風。

在Covid-19疫情影響下,全世界越來越多課程或研討會改為線上進行,許多田野工作研究者也逐漸仰賴數位工具幫助自己跨越國界,透過視訊訪談國外受訪者。田野工作坊以線上授課方式進行,除了力圖保持與實體授課有著相同內容,也因著線上化,讓同學重思面對面互動的重要。不同於過去田野工作者與報導人們必須共處一地(co-location),透過臉書群組、視訊會議、語音訊息等媒介,田野工作者得以一種共同現身(co-presence)方式參與著。「田野」的概念正被鬆綁,不只是田野與研究者原先身處世界的差異,而是田野本身其移動性與不穩定性的差異,促使著田野工作者看見過去田野工作中以「身」為度的重要,即便「虛擬進行」仍要「保持真實」──就像結束線上相遇的田野工作坊課程之後,當同學們走入「田野Buffet」,見到「真人版」老師與助教時的「啊哈!」神情,正是一次田野方法式的、以身體作為認識世界的工具,感受到虛擬與實體差異的頓悟時刻。