撰稿:廖俐瑜

審稿:李橋河

我記憶中的博物館是井然有序的,循著地面上的箭頭指引,觀者或靜靜欣賞展品,或細細閱讀展品敘述;同時也是充滿歷史感的,巨大的恐龍腳印、華麗的木乃伊,在日常中不易觸及又難以具象的「過去」被妥善存放於此地。回想起小時候,每次看完展覽都會覺得好充實、好興奮,像是在「人生願望清單」旁的框框內打了勾,但近年來的觀展經驗,大多都是遲遲勾不下去的狀態,有種未完待續的感覺在身體裡延燒,讓我在踏出博物館後(有時在館內)便忍不住拿出手機立刻查找資訊:策展團隊是誰?過去還做過哪些主題?想傳遞什麼樣的訊息?這些幽微抽象的改變,搭建在貞燕老師所提之公共史學脈絡上則變得有意義:當代的博物館在建立知識的「秩序感」之外,似乎更添增了生活的「節奏感」,除了回望來時路之餘,亦著眼於紀錄「現在」、創造「未來」。

回顧演講上半場,貞燕老師先說明公共史學的概念,昭示著從Writing到Doing的核心關懷,象徵著歷史與當代前所未見的緊密關係,而當博物館作為協作治理的場域,對公共治理而言也正意味著新的可能性。據此,亦帶出下半場的討論重點:博物館怎麼成為協作的一種模式?知識生產怎麼成為創造公共領域的媒介?老師繼而透過幾個地方實例,具體回覆前面兩點探問。

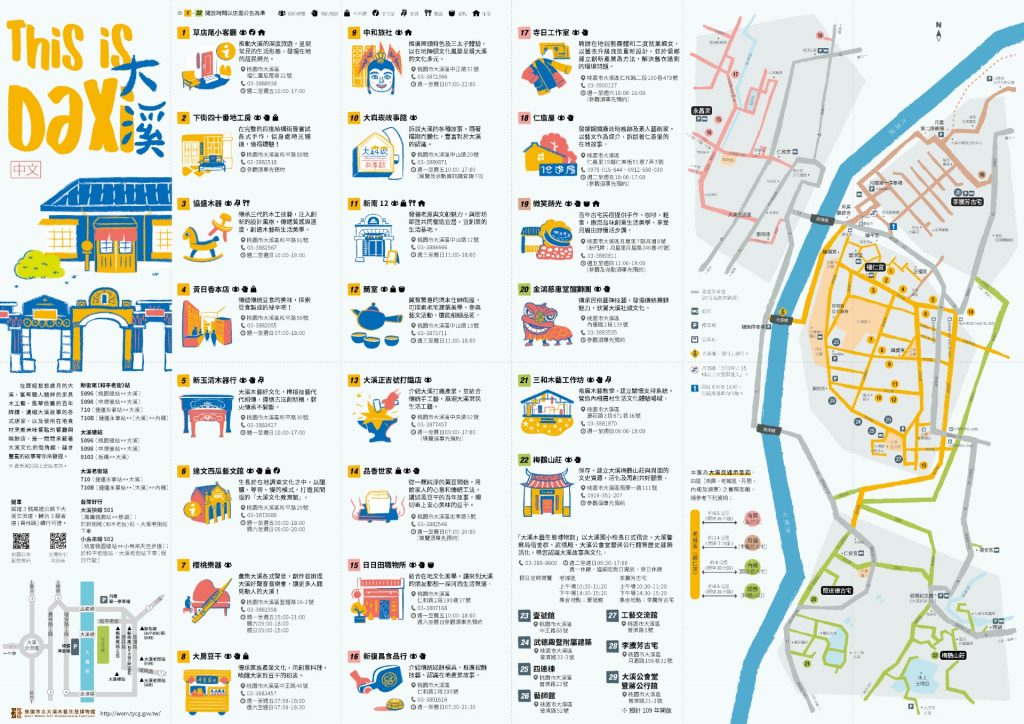

「大溪學」:大溪木博街角館、大溪全昌堂與大溪社頭文化現地展

貞燕老師首先談的,是大溪:「通常,以文化體驗包裝的文化經濟並不深入,但這裡不一樣。」在大溪,博物館的尺度從單一據點擴展為整個轄區。

其中一個重要行動者是——桃園市立大溪木藝生態博物館(後簡稱木博館)。作為一個與居民共學行動的永續基地,木博館以在生活脈絡中展演大溪、建立「大溪學」為核心目標,並嘗試透過不同的關注主題來訴說大溪人、大溪事。本次演講,貞燕老師便以「街角館」、「全昌堂」與「社頭文化現地展」為例,回應在公共史學脈絡下,博物館如何透過協作原則生產知識、創造公共對話的空間。

|街角館|

在大溪,共有30幾座街角館,它們原本可能單純是個人生活場域,或是商家的作業空間,透過木博館發起的計畫,串接起地方知識網絡。在街角館中,貫徹著「習以不為常,理所不當然」的精神,將看似平凡無奇的日常經驗,轉化為有意義的在地文化展示,只要訪客願意駐足,主人就願意分享。然而,故事是有了,但如何好好說出來?這個提問的重要性在於:一,故事需要是「意味深長的」,說者透過公共敘事的學習,將(個人或地方)故事從私領域推展至公領域的層次,以更佳展演在地知識。二,木博館作為媒介,意味著它不是帶著補助進入地方的金主,更不是前來下指導棋的軍師,而是與民眾協作/共學的夥伴——所以,木博館開設了一系列工作坊,讓專家與民眾從彼此身上學習,建立起「我們即將一起創造大溪故事」的意識。

至於欲訴說的故事該如何揀選,貞燕老師提到另一參照案例:某計畫邀請每位眷村居民展示自己心中視為珍寶之物,團隊成員當初設想的是會很有「歷史感」、「眷村味」的物件,到了會議當天才發現居民帶來的卻是迪士尼紀念品、蔣公誕辰紀念幣等等。由此可見,私領域所在意的事情,不一定與公領域相同,個人經驗中生動的小故事,又怎麼置放於當代脈絡下,這便是專家可以著力之處。

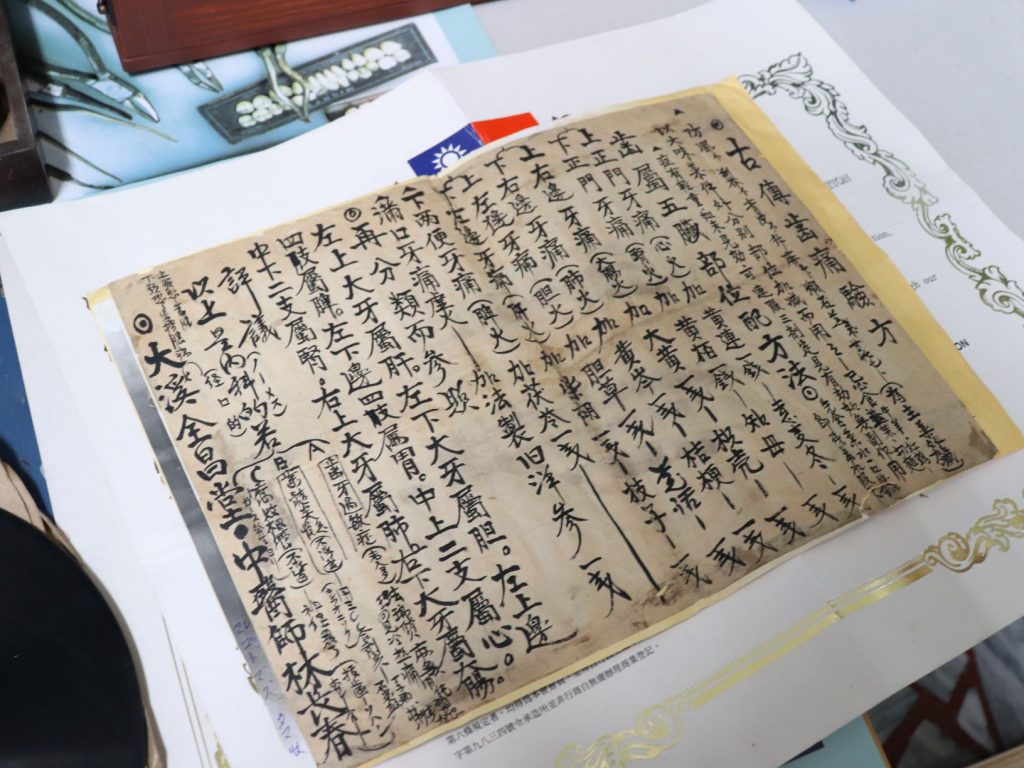

|全昌堂|

當然,聽人說故事是很有趣,但在實際操作層面可能會碰到侷限:不是每個人都愛講,也不是每個人都會講,更不是每個人都有時間講。是故,貞燕老師提出另一種方法——讓「物」來說故事。比如說,「全昌堂」[1]就是個很好的例子,昭示小歷史(家族史)與大歷史(大溪學)間的相互映照,以「現地保存」作為方法,也讓「大溪就是一座博物館」推展至「我家就是一座博物館」。那時,計畫團隊集結了整個家族來討論物件背後的故事,讓民眾成為「有意識的收藏家」,學習如何分類並運用物件。該計畫曾舉辦「讀.物件」工作坊,以4-8歲的孩童為目標對象,學習閱讀老物件、引導他們聽家族故事。貞燕老師接著自問道:「是不是很好奇這個年齡怎麼訂的?其實很簡單,因為全昌堂第五代當時7歲,這還是回歸到家族的期待!」這個經驗也反映出博物館角色的轉向,從過去處理物件的後台,成為當今提供公共教育資源的媒介。

所謂「現地」[2]的意義何在,貞燕老師以「大溪社頭文化現地展」為例,進一步將現地延展為一種非常態、非特定時間、甚至不需要囿限於場域的現地,並且轉而著眼於其概念精神。不過,事情卻沒有如此簡單——當草根性的地方社頭,遇上帶著計劃補助的木博會,雙方都有很大的衝擊。老師分享,曾經有位提案者到了現場後表明:「我準備好了,給我錢吧!」當對方發現事情並不如過去的操作方式,甚至憤怒的在場外吵鬧。不過,過程中的你來我往,逐漸變得有意思了:當提案者意識到木博館是「來真的」,雙方有了基本的相互理解,才能夠聽懂對方說的語言。

舉例來說,在社頭文化中,「神將」是為關聖帝君出巡護駕、助陣的重要存在,並不是任何人都能夠成為扛起神將的「神將腳」,除了體能上的訓練外,這本身即是一個由信仰觀念而生的儀式行為。在木博館團隊介入下,以「神將」作為提案主軸的團隊,打造出一尊體驗用的神將架構,讓訪客體驗做神將腳的不容易。這引起後續極大迴響,除了反映出文物與身體記憶如何作為大溪學的引路人,也回應貞燕老師先前提到的「協作」原則——清楚的目的、合作的工作模式、對公眾而言有意義的經驗、調整專家視角、以及強調專業方法的應用性——當木博館與地方團隊都確立了「讓更多不知道社頭文化的年輕人到大溪」的共同目標,那些原有不同的做事方法與敘事表達,反而在衝擊與協作之下產生更顯明的發酵作用。

臺史博臺江計畫:口述歷史與竹籠茨

國立臺灣歷史博物館(後簡稱臺史博)研究組助理研究員陳怡菁,曾寫過一篇〈與人民共構的博物館地方學〉,談博物館如何處理非文字史料,又如何以自身史觀促進地方共同參與。貞燕老師先簡單介紹臺史博的關懷,其常設展區名為「斯土斯民.臺灣的故事」,志在成為一座「大家的博物館」;而為了累積地方參與的能量,臺史博開始了針對周邊歷史空間的調查研究,並規劃特展「扛茨走溪流:臺江風土與自然」。

計畫邀請到一名老匠師打造傳統物件「竹籠茨」,他一邊做,一邊說了許多往事,那些難以言說的身體記憶在過程中就像是被喚醒了:技術的再現,除了是身體知識的再現,亦是被遺忘的區域史再建構。值得一提的是,這樣的行動體驗對觀者而言是「有感的」——儘管活動參與者或許不會記得那些地質地貌,甚至忘記了「竹籠茨」所象徵的文化意涵,但往後他們至少仍會記得:「原來歷史是有重量的啊!」

生活即博物:持續進行中的識讀、學習與協作

在最後問答時間,有位同學好奇:公共史學的「Doing History」哲學如何具體實踐於博物館收藏?貞燕老師快速的以「引路文物工作坊」與OBM(One Box Museum)兩個例子來示意可行的方案:前者的例子中,由文史工作者蒐集的「戰地政務時期的物件」多半由在地鄉親及軍人捐贈,然而在發掘這些物件時「發現」的功力高度仰賴於「識讀」的專業能力,就像是一張漁民證也許對擁有者而言根本「不足掛齒」,但置放於馬祖戰地歷史脈絡下,卻是關鍵觸發的要點;後者的例子則表現策展人如何透過「用一個箱子說故事」的方法來重新思考收藏與展示,這同樣回歸到「識讀」的能力——當生活即博物,除了發現物件,更要學習如何萃取、組織和呈現物件的意義。

談到這,兩個小時居然就過了,貞燕老師在下半場以許多精彩案例回應:博物館怎麼成為協作的一種模式?知識生產怎麼成為創造公共領域的媒介?奠基於此,又怎麼對於博物館在調查、蒐藏、展示等文化技術的可能性生成出新的想像?從公共史學與博物館學的專業切路,不僅宣示「生活即博物」,正也點明大學PLUS計畫與110-1「林場學校」的協作共學模式,如何成為一種社會實踐的進路。

[1]「108年度現地保存推廣工作執行案」協同主持人吳淳畇,對於全昌堂做為一個「家族微型博物館」實驗的來龍去脈,已有細緻爬梳,在此不多做贅述。

[2]「現地」(in-situ)一詞通常指稱將「物件留在現場原地」,例如車站遺址、鐵道倉庫等,然而也可將其內涵擴充至此處談的「非常態、非特定時間、固定非場域的現地精神」,側重於人與物件相互纏繞下重新記憶與反思。